L’Observatoire Vera C. Rubin dévoile les premières images du ciel prises avec la plus grande caméra du monde

L’Observatoire américain Vera C. Rubin, situé au Chili, dévoile ses toutes premières « méga » images du cosmos obtenues grâce aux propriétés exceptionnelles de sa caméra du LSST, la plus grande caméra du monde, et de son optique à large champ. Sa conception aura nécessité près de deux décennies et mobilisé plusieurs centaines de scientifiques du monde entier, dont plusieurs équipes du CNRS. La présentation mondiale se tient le 23 juin à l’Académie nationale des sciences de Washington.

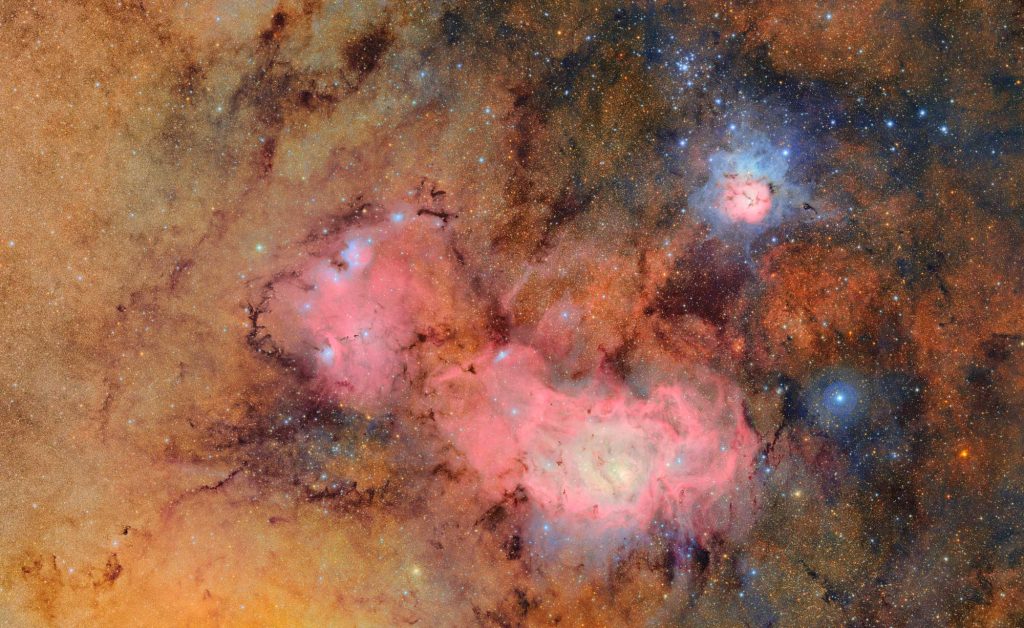

C’est tout simplement inédit ! Grâce à son capteur de 3200 mégapixels et à l’optique large champ du télescope de l’observatoire Vera C. Rubin, l’imposante caméra du LSST (Legacy Survey of Space and Time), grosse comme une voiture, peut photographier d’un seul tenant d’énormes portions du ciel équivalente à 45 pleines lunes. De quoi immortaliser en haute définition et dans six couleurs différentes l’intégralité de la voûte céleste australe en seulement trois nuits de prises de vue. Un an après son acheminement depuis les États-Unis jusqu’à l’Observatoire Vera C. Rubin au Chili, ses premières « méga » images sont révélées le 23 juin, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à l’Académie nationale des sciences de Washington. Cette première mondiale est la consécration de 25 ans d’études et de construction par une collaboration internationale, à laquelle plusieurs équipes de recherche du CNRS ont participé.

La qualité exceptionnelle de ces premières images montre que le télescope est fin prêt pour démarrer sa mission : pendant 10 ans, toutes les trois nuits, en quelque 1000 prises de vues haute définition et dans six bandes de couleur, il scannera l’intégralité du ciel de l’hémisphère Sud. Mis bout à bout, ces scans fourniront un film haute définition et en quatre dimensions de l’évolution de l’Univers. Le projet générera par ailleurs, sur les dix années du projet, une vue du ciel austral d’une richesse et d’une profondeur totalement inédite, qui révélera jusqu’aux objets les plus ténus et les plus lointains du cosmos. Ce vaste relevé révélera pour la première fois à grande échelle les moindres changements de l’Univers, qu’il s’agisse de phénomènes célestes proches (astéroïdes, comètes, etc.) comme très lointains (supernovæ, etc.). Il permettra des avancées majeures en cosmologie, dans l’étude de la matière noire et de l’énergie noire, ou encore dans la compréhension de notre système solaire.

Le CNRS, partie intégrante de ce projet international

Ce projet est porté par le département de l’énergie américain et la Fondation nationale pour la science (NSF) américaine. Le Laboratoire national de l’accélérateur SLAC National Accelerator Laboratory est responsable de la construction de la caméra du LSST. Partenaire historique du CNRS, SLAC a fait appel aux scientifiques de l’organisme afin de participer à l’élaboration du plan focal de la caméra ainsi qu’à la conception et à la construction de son changeur de filtres robotisé. Ce dernier permet de changer automatiquement 5 à 15 fois par nuit les filtres de couleurs dont est dotée la caméra, pesant entre 24 et 38 kg chacun. En mesurant la quantité de lumière que les objets célestes émettent et en confrontant les images prises à travers les différents filtres, il est possible de déterminer avec précision leur position et distance par rapport à la Terre. D’autres scientifiques du CNRS contribuent au développement de l’infrastructure informatique qui permettra de traiter quantitativement et qualitativement la somme colossale d’images des quelque 17 milliards d’étoiles et 20 milliards de galaxies observables qui seront collectées. Un véritable travail de fourmi visant à constituer le catalogue de données sur l’Univers le plus complet possible.

Les données recueillies seront stockées à raison de 20 téraoctets par nuit. En France, le Centre de calcul de l’IN2P3 (CNRS) à Lyon contribuera à leur stockage et à leur traitement, à hauteur de 40% des images brutes. Ces données seront mises, à intervalles réguliers, à la disposition des scientifiques du monde entier, favorisant des découvertes révolutionnaires et des avancées majeures sur les décennies à venir.

Pourquoi développer un télescope au sol ?

Si 25 télescopes spatiaux sont actuellement en activité, les instruments d’observation au sol demeurent incontournables pour documenter l’Univers de manière intégrale. Plus grands, ils possèdent une meilleure sensibilité et confèrent en conséquence des captations de plus haute précision. Ces instruments permettent également d’enregistrer des volumes de données plus importants que les instruments spatiaux, le téléchargement à distance des données enregistrées par ces derniers demeurant encore complexe à ce jour. Enfin et surtout, les télescopes au sol ont l’avantage de pouvoir être réparés et améliorés avec des outils toujours plus performants. Ainsi, doté de cette caméra à la pointe de la technologie, l’Observatoire Vera C. Rubin vient compléter la cinquantaine d’infrastructures et outils d’observation du cosmos mis en service sur Terre et au-delà de son atmosphère.

Les scientifiques du LAPP participent à la mise en route et au traitement des données du télescope

Le LAPP joue un rôle important dans les tests et l’optimisation du télescope et de la lecture des capteurs de la caméra LSST dans le but d’amener ceux-ci au niveau de précision requis pour mener les analyses scientifiques les plus pointues. Le LAPP est aussi l’un des laboratoires impliqués dans le traitement de l’énorme flot de données issu de la caméra LSST. Ce traitement permettra de cataloguer des dizaines de milliards d’étoiles et de galaxies afin qu’elles soient étudiées par les scientifiques. Les scientifiques du LAPP s’intéressent particulièrement à la mesure des paramètres cosmologiques à partir du comptage des amas de galaxies en fonction de leur masse et de leur décalage vers le rouge (redshift).

Pour en savoir plus sur l’implication des scientifiques du LAPP à Annecy, un Mercredi du LAPP et du LAPTh exceptionnel aura lieu le 9 juillet 2025, avec des visites d’EUTOPIA dès 17h puis, à 18h, les scientifiques du LAPP travaillant sur la cartographie du ciel LSST raconteront comment ce télescope hors-normes a été conçu, décrypteront avec vous les premières images captées par l’observatoire, et expliqueront les perspectives pour notre compréhension de l’Univers.

Pour en savoir plus

- Site de l’Observatoire Vera C. Rubin : https://rubinobservatory.org/

- Cet article est issu du communiqué du CNRS : https://www.cnrs.fr/fr/presse/lobservatoire-vera-c-rubin-devoile-les-premieres-images-du-ciel-prises-avec-la-plus-grande

- Le groupe LSST au LAPP : https://www.lapp.in2p3.fr/recherche/vera-c-rubin-observatory

- Image de couverture : This image captures a small section of NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory’s view of the Virgo Cluster, offering a vivid glimpse of the variety in the cosmos. Visible are two prominent spiral galaxies, three merging galaxies, galaxy groups both near and distant, stars within our own Milky Way, and much more.

Credit: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory