La collaboration Stereo rejette l’hypothèse du neutrino stérile

Les physiciens de la collaboration Stereo sont formels : s’il y a bien une anomalie dans les neutrinos émis par les réacteurs nucléaires, le neutrino stérile n’en est pas la cause. Cette collaboration, formée de chercheurs du CEA, du CNRS, de l’UGA, de l’USMB, de l’ILL et de l’Institut allemand MPIK Heidelberg, a traqué pendant six ans cette particule, sans en trouver la trace, grâce à une expérience unique étudiant les neutrinos issus du réacteur nucléaire de l’ILL.

Cette expérience met fin à des années de questionnement. L’existence du neutrino stérile est en effet une extension naturelle du modèle standard élaboré par les physiciens des particules depuis la deuxième partie du XXe siècle. Cette particule permettrait d’expliquer des phénomènes physiques encore incompris, comme la matière noire. Plus près de chez nous, les physiciens ont cru déceler la trace de ces neutrinos stériles dans plusieurs expériences auprès des réacteurs nucléaires, sous la forme d’un déficit de neutrinos issus de la fission par rapport à la prédiction.

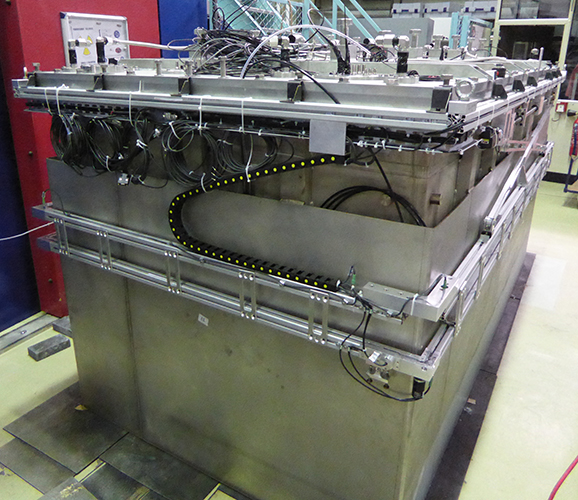

Pour tester sans ambiguïté cette hypothèse des neutrinos stériles et déterminer leurs propriétés, les chercheurs de la collaboration Stereo se sont tournés vers une source de neutrinos très intense et contrôlée, le réacteur à haut flux de l’ILL à Grenoble. À seulement dix mètres du cœur du réacteur, ils ont placé une série de six détecteurs identiques, bénéficiant d’un savoir accumulé avec plusieurs générations d’expériences.

Isolés de l’environnement extérieur, ces détecteurs étaient idéalement placés pour chercher avec une précision inédite la signature des neutrinos stériles : au-delà d’un simple déficit en neutrinos standards, des changements dans leur distribution en énergie devaient apparaître. « Ce déficit des neutrinos de réacteurs renforçait d’autres anomalies observées dans d’autres expériences. Le neutrino stérile ouvrait potentiellement la voie à une nouvelle physique et nous le pensions à portée de mesure ; nous nous sommes totalement investis dans cette quête », explique David Lhuillier, physicien au CEA et porte-parole de l’expérience. Pendant 4 ans, de 2017 à 2020, 107 558 neutrinos ont ainsi été observés, sans trace d’un neutrino stérile.

Restait à expliquer d’une autre manière le déficit, toujours présent, de neutrinos émis lors des désintégrations radioactives des produits de fission. La précision des mesures de Stereo est telle que l’équipe pointe vers une autre direction : ce sont non pas les expériences détectant les neutrinos mais les données nucléaires utilisées pour la prédiction des désintégrations qui seraient biaisées.

La distribution en énergie des neutrinos de la fission de l’uranium 235 fournie par Stereo devient ainsi une donnée de référence, qui motive un vaste programme de réévaluation des émissions bêta des produits de fission décrits dans les bases de données nucléaires. Celui-ci, en cours, permettra par exemple de comprendre avec une précision accrue les phénomènes à l’œuvre lors d’un arrêt de réacteur actuel ou futur. Les résultats de Stereo posent aussi des bases solides pour les prochaines générations d’expériences auprès des réacteurs, pour une possible surveillance des réacteurs par les neutrinos, pour étudier la hiérarchie de masse de ces neutrinos ou encore tester encore plus loin le modèle standard à basse énergie.

Stereo est une expérience franco-allemande conçue et exploitée par une équipe de scientifiques de l’institut Irfu du CEA à Saclay, de l’Institut Laue-Langevin à Grenoble, du Laboratoire de physique des particules d’Annecy (LAPP, CNRS/USMB), du Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble (LPSC, CNRS/UGA), et l’Institut für Kernphysik Max-Planck à Heidelberg en Allemagne (MPIK).

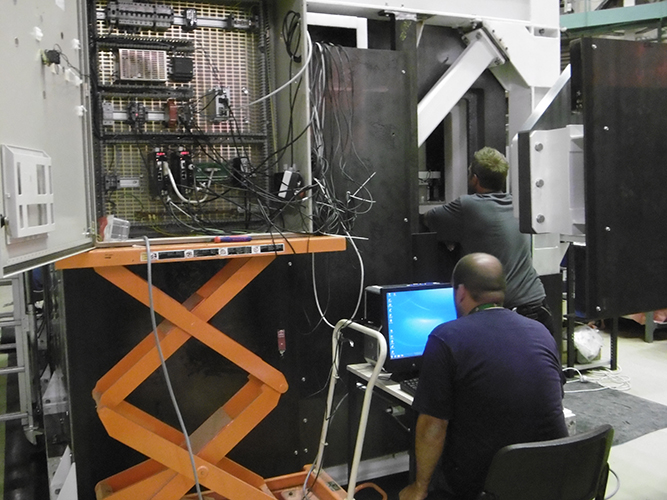

Le LAPP est engagé dans l’expérience Stereo depuis sa conception. Il a été chargé de définir et de construire une partie de la protection du détecteur vis à vis des bruits de fond (blindages en plomb) et le cadre mécanique soutenant les blindages qui permet le déplacement de l’expérience. Il a développé et exploité les systèmes d’étalonnage automatisé du détecteur utilisant des sources radioactives. Les physiciens du LAPP sont également impliqués dans la collection et dans l’analyse des données de l’expérience.

Plus d’informations :

- Légende de l’image de couverture : installation du système de calibration

- L’article dans la revue Nature : STEREO neutrino spectrum of 235U fission rejects sterile neutrino hypothesis. Nature 613, 257–261 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-022-…

- Le communiqué de presse : https://www.cnrs.fr/fr/stereo-rejet…

- Site de Stereo : https://www.stereo-experiment.org/