La nébuleuse du Crabe détectée par le LST

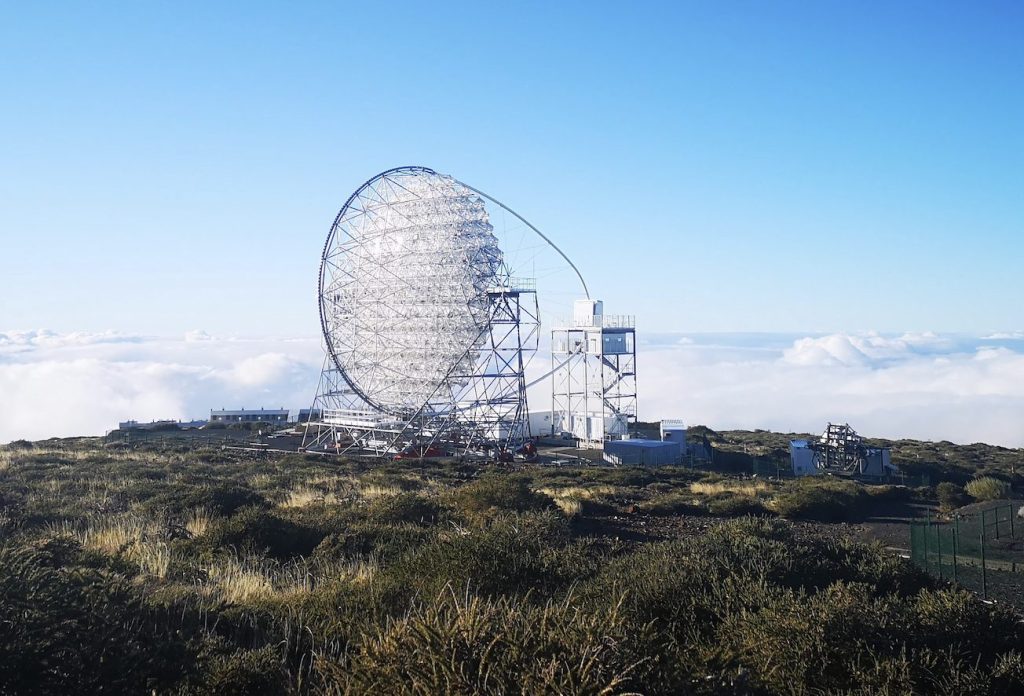

Dans sa première tentative de détection d’une source de rayons gamma, le prototype du grand télescope (LST-1) du réseau Cherenkov Telescope Array a détecté avec succès son premier signal gamma le 23 novembre 2019 lorsqu’il a pointé vers la nébuleuse du crabe, considérée comme la chandelle standard en astronomie de très haute énergie. Plusieurs membres de l’équipe LST du LAPP étaient sur place.

Le LAPP est fortement engagé dans la construction des LST, dont le prototype a été inauguré il y a tout juste un an. Le laboratoire est également en première ligne sur l’analyse des données. Plusieurs scientifiques du LAPP étaient présents lors des premiers résultats. « Nous sommes arrivés à Santa Cruz de La Palma le vendredi 15 novembre, raconte Thomas Vuillaume physicien au LAPP, il faut ensuite se rendre à quelque 50 km de là, à El Roque de los Muchachos, l’observatoire astronomique de l’île de la Palma. »

Mais la visibilité n’était pas bonne et les chercheurs n’ont pu commencer leurs observations tout de suite. « Lorsque le temps s’est enfin dégagé, le volet de la caméra s’est cassé, continue Thomas, nous avons donc dû appeler un expert de cette partie du télescope en urgence pour le réparer rapidement. Ce n’est qu’une semaine après que nous avons pu démarrer ».

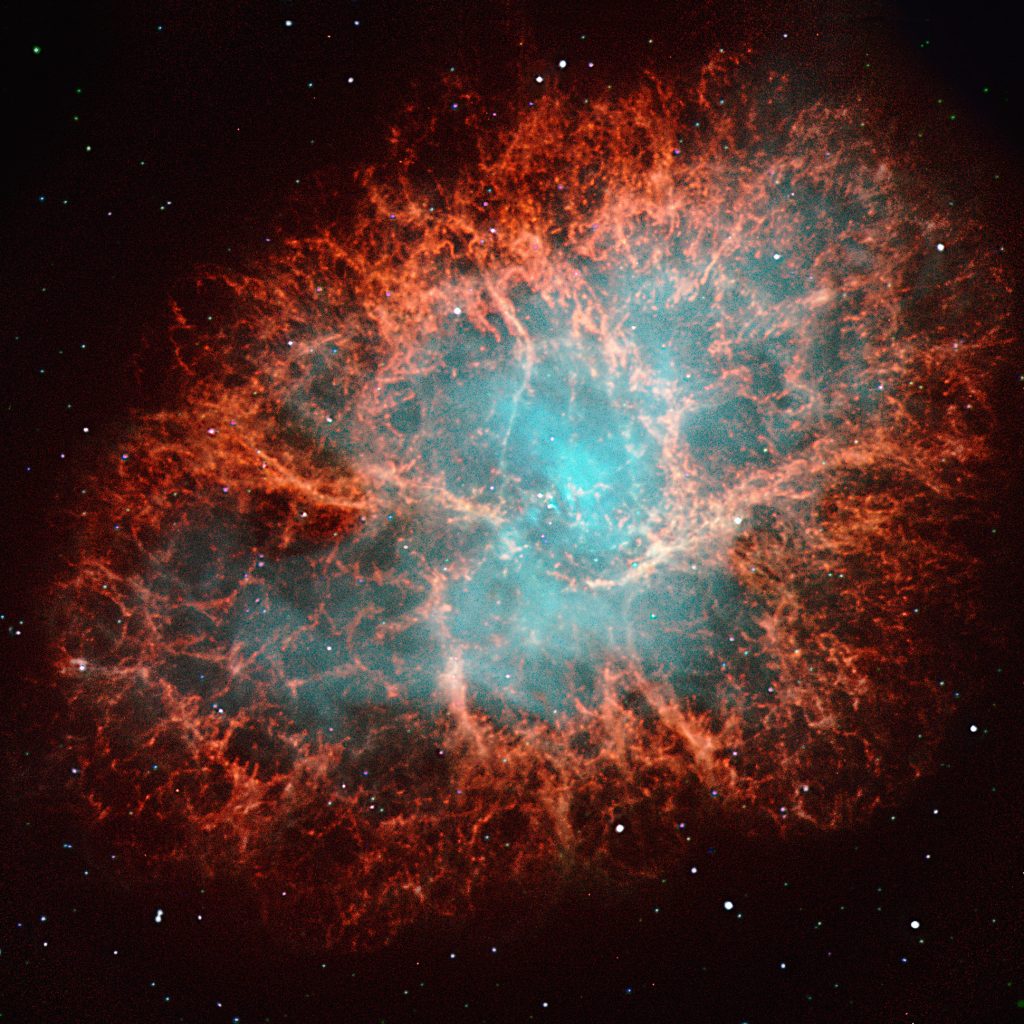

Pour cette première observation du prototype du LST, les physiciens avaient choisi la nébuleuse du crabe, un objet astronomique dont la luminosité est bien connue. Ce magnifique reste de supernovae est observable à toutes les longueurs d’ondes, de la radio aux rayons gammas (en passant par l’infra-rouge, l’optique, les ultra-violets, les rayons-X… ) et forme de magnifiques images, notamment en optique.

La nébuleuse n’est visible que vers 23h à cette période et il faut attendre qu’elle soit haute dans le ciel pour pouvoir la détecter avec le LST. C’est donc vers 1h du matin le 23 novembre que nous avons débuté nos observations. Nous avons récolté près de 4h30 de données, d’abord directement à la source puis là où il n’y avait rien afin de déterminer le bruit ambiant »

Toute une affaire avec un prototype encore en phase de tests. « Beaucoup de choses sont encore manuelles et il faut contrôler chaque sous-système indépendamment, cela prend beaucoup de temps, explique Thomas.

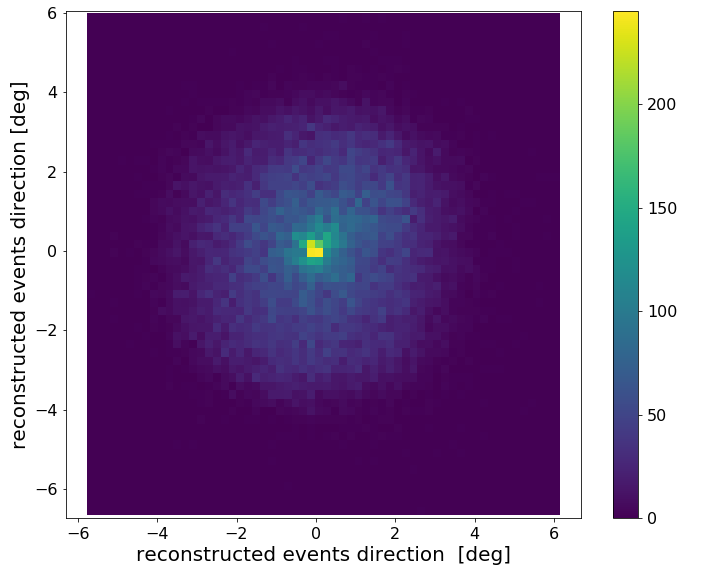

Mais une fois les observations effectuées, nous avons pu lancer l’analyse de données directement et obtenir de premiers résultats dès le lendemain. Nous avons ainsi pu corriger quelques problèmes de prises de données et relancer les observations la nuit suivante. Lorsque nous avons réalisé l’analyse complète de toutes les données, le signal était clair et significatif ».

A très haute énergie, la résolution angulaire est très faible et la nébuleuse n’apparaît que comme un point. « L’observation avec le LST ne permet pas une étude morphologique des éléments mais spectrale. Cela permet de connaître les caractéristiques d’émissions et donc les processus d’accélération des particules qui sont dans l’objet », détaille Thomas.

Des résultats encourageants pour l’équipe du LAPP, qui permettent de valider à la fois le bon fonctionnement du télescope mais également toute la chaine d’analyse de données. Une analyse plus détaillée des résultats permettra également de mieux calibrer l’instrument pour un fonctionnement optimal.