Dix ans de physique ATLAS au LAPP

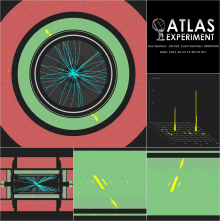

Le 30 mars 2010, le LHC (Large Hadron Collider) du CERN a produit la première collision de protons à l’énergie de 7 TeV, devenant l’accélérateur de plus haute énergie du monde. Conçu et construit pendant vingt ans, le détecteur ATLAS était maintenant prêt et totalement opérationnel.

Notre groupe au LAPP attendait avec impatience ce moment extraordinaire, où les efforts de design, de construction et de mise au point du calorimètre à Argon liquide convergeaient : nous ne pouvions croire nos yeux lorsque le système complet a commencé à produire des données, aussi précis qu’une montre suisse !

Depuis ce jour, nous avons récolté des milliards de collisions : qu’avons-nous appris ?

La découverte du boson de Higgs, annoncée le 4 Juillet 2012, fût certainement notre réussite principale, car son existence avait été prédite depuis 1964, dans le cadre du modèle standard de la physique des particules. L’expertise de notre groupe en identification des photons a fait de nous des contributeurs majeurs au canal clé de cette découverte : la désintégration du boson de Higgs en deux photons. Cette découverte a ensuite abouti au prix Nobel de physique 2013 pour François Englert et Peter Higgs et au prix de la société européenne de physique 2013 pour les collaborations ATLAS et CMS.

Depuis la découverte de 2012, l’accroissement sans précédent des données du LHC a également permis la mesure des propriétés du boson de Higgs et de son couplage aux particules élémentaires. Notre groupe, en collaboration avec les physiciens de la collaboration répartis dans le monde entier, est engagé dans ces mesures et confronte les résultats expérimentaux aux prédictions avec une précision de plus en plus grande. Nous améliorons aussi continuellement les mesures du processus créant deux leptons ou deux bosons dans le détecteur et cherchons de nouveaux phénomènes en comparant les données collectées dans ces états finals aux prédictions du Modèle Standard.

Pendant ces dix ans, nous nous sommes efforcés d’assurer un fonctionnement excellent du calorimètre électromagnétique, afin de reconstruire au mieux les électrons et photons qui sont les blocs élémentaires de nos analyses de physique. Nous avons développé des algorithmes pour sélectionner les quelques événements rares à analyser parmi les 40 millions de collisions produites chaque seconde. Nous avons co-développé une infrastructure de calcul utilisée pour la simulation, le stockage et la conversion des données brutes en particules reconstruites.

Le LHC délivrera beaucoup plus de collisions dans les vingt années à venir pour permettre, aux expérimentateurs comme nous, d’examiner plus profondément la nature de la matière. Nous sommes en ce moment occupés à construire et installer une électronique améliorée pour le calorimètre électromagnétique, à concevoir un détecteur à pixel totalement nouveau, à faire évoluer l’infrastructure de calcul pour permettre la prise et l’analyse de données ATLAS dans les deux décennies à venir.

Pendant les dix dernières années la collaboration ATLAS, qui réunit 5000 scientifiques du monde entier, a publié plus de 900 résultats. Les membres du groupe ont été responsables de l’écriture de plus de 30 publications. Seize thèses ont été défendues dans le groupe et quatre sont en cours.

Pendant cette période le groupe a évolué : de nouvelles personnes nous ont rejoints, d’autres sont parties vers d’autres projets. Nous avons perdu des amis et collègues : Laurent Fournier, Gilles Sauvage, Teddy Todorov.

A ce jour, dix ans après, nous sommes dans une situation sans précédent : confinés chez nous, en télétravail, nous faisons tout notre possible pour continuer à analyser les précieuses données accumulées jusqu’à présent, et pour préparer notre détecteur à la troisième période de prise de données, qui devrait démarrer l’an prochain.

Nous avons dix années bien occupées devant nous.

Chercheurs permanents C. Adam-Bourdarios, N. Berger, T. Berger-Hryn’ova, L. Di Ciaccio, M. Delmastro, C. Goy, T. Guillemin, S. Jézéquel, I. Koletsou, R. Lafaye, S. Laplace, J. Lévêque, N. Lorenzo Martinez, E. Sauvan, H. Przysiezniak, T. Todorov, G. Sauvage, I. Wingerter-Seez

Equipe technique N. Allemandou, G. Balik, J. Ballansat, P. Baudin, A. Bazan, F. Bellachia, C. Bombar, T. Bouedo, M. Cailles, S. Cap, E. Chabanne, N. Chevillot, P.-Y. David, P. Delebecque, C. Drancourt, N. Dumont-Dayot, S. Elles, L. Fournier, J. Fragnau, R. Gaglione, L. Gantel, N. Geffroy, R. Hermel, A. Jeremie, D. Kiteze, S. Lafrasse, F. Le Flour Chollet, N. Letendre, N. Massol, I. Mievre, J.-M. Nappa, G. Perrot, F. Peltier, J. Prast, O. Prevost, T. Rambure, S. Vilalte, T. Yildizkaya

Chercheurs postdoctoraux F. Constanza, A. Cueto, P Iengo, M. Kataoka, O. Kivernyk, V. Lombardo, P. Mastrandrea, E. Petit, A. Rummler, O. Simard, B. Smart, S. Todorova, A. Vallier, E. Yatsenko

Doctorants O. Arnaez (2010), M Aurousseau (2010), L. Hélary (2011), D. Tsionou (2012), L. Aperio-Bella (2012), K. Oanh Thi Doan (2012), M. Schwoerer (2013), H. Keoshkerian (2014), Z. Barnovska (2015), Z. Zhang (2015), K. Grevtsov (2017), A. Burger (2018), S. Raspopov, S. Falke (2019), P. Falke (2019), O. Dartsi (2019) and P. Barroca (2019) En cours : M. Belfkir, L. Franco, L. Portales, L. Selem

Plus d’informations :

- CERN : 10 ans de physique du LHC [ https://home.cern/fr/news/series/lh… ]

- Journal du CNRS : 10 ans après, l’aventure continue [ https://lejournal.cnrs.fr/articles/… ]

- Toutes les nouvelles LHC-France [ http://www.lhc-france.fr/ ]